O filho de Medina foi morto pela polícia. Ela levou o policial ao tribunal

Como as Mães em Luto da Zona Leste lutam pelo fim da violência de Estado e para preservar a memória de seus filhos

Rafael Ciscati

23 min

(atualizado 16/08/2024 às 18h07)

Navegue por tópicos

O filho de Maria Medina Ribeiro, Luan Gabriel de Souza, tinha 14 anos e sonhava ser médico quando foi morto por um policial militar. Um tiro na nuca, disparado no começo de uma tarde de domingo em abril de 2017.

Era um daqueles dias preguiçosos, em que a família acordava tarde e almoçava já perto da hora do jantar. Medina preparava bife a parmegiana — o prato favorito do filho — mas a comida ainda demoraria a ficar pronta. Às 13h45, Luan saiu de casa. Queria comprar um pacote de bolachas para enganar a fome. Do portão , mandou um beijo para a mãe. “Vai logo, Luan. Para que tanto beijo?”, Medina brincou. Vaidoso, o menino usava jaqueta preta, camiseta branca e vermelha, calças jeans. Completando o visual, um par de tênis multicoloridos, sua marca registrada.

>>LEIA TAMBÉM: Como criar polícias melhores

Há mais de 20 anos, Medina e os filhos viviam naquela mesma vizinhança: o bairro Parque João Ramalho, na periferia de Santo André, região metropolitana de São Paulo. Ela conhecia os vizinhos pelo nome, e deixava os filhos brincarem na rua sem grandes preocupações. Viúva, sustentava a casa como cozinheira em um hospital. Luan era o filho do meio. Carinhoso, tímido e medroso, era muito apegado à mãe. “Ele nunca ia a lugar nenhum sozinho. Queria minha companhia sempre”. Quando tinha 10 anos, o menino pediu que Medina abrisse uma poupança em nome dele. Queria guardar dinheiro para a faculdade. “Porque medicina é um curso caro, mãe”, dizia.

Já passava das 14h quando Medina percebeu uma movimentação atípica na rua. “Mataram um rapaz na viela aqui do lado”, avisou um vizinho. Para ela, foi como se o tempo entrasse em suspensão. Medina lembra que as panelas no fogão, o vozerio que chegava da rua, as mensagens que pipocavam no whatsapp: tudo ficou distante. “Dei um grito: o Luan passa por essa viela”.

>>LEIA TAMBÉM: Violência policial reflete cultura política, diz estudioso

Naquela tarde de novembro de 2017, pouco antes da hora do almoço, o estudante Luan Gabriel de Souza, filho da cozinheira Maria Medina, saiu de casa para comprar um pacote de bolachas. Na viela que dava acesso ao mercadinho do bairro, dois policiais militares encurralaram rapazes suspeitos de furtar uma motocicleta. A polícia conta que um dos jovens atirou contra os agentes, que revidaram. As investigações não encontraram as balas disparadas contra os PMs. Da arma de um dos policiais, partiu o projétil que atingiu Luan na nuca. O menino morreu. Mais tarde, o policial diria que atirou sem alvo certo, “a esmo”.

Na tarde daquele domingo, Medina foi impedida pela polícia de se aproximar da cena do crime. Só teve certeza de que a vítima era Luan no dia seguinte, quando lhe entregaram os tênis coloridos do filho no Instituto Médico Legal (IML). Luan foi sepultado numa terça-feira. Diante do corpo inerte do menino, Medina lembra de ter feito uma promessa. “Eu jurei que não descansaria até ver preso o policial que fez aquilo”.

>>LEIA TAMBÉM: O que é desmilitarização das polícias

Hoje, Medina faz parte de um grupo de mães que compartilham histórias semelhantes, e que se uniram para buscar justiça pelos filhos mortos. Num dos países onde a polícia mais mata — e mais morre — em todo o mundo, essas mulheres apontam as falhas de uma democracia que se acostumou a naturalizar a violência praticada por agentes do Estado. Com a ajuda delas, Medina levou o policial que matou seu filho ao banco dos réus.

***

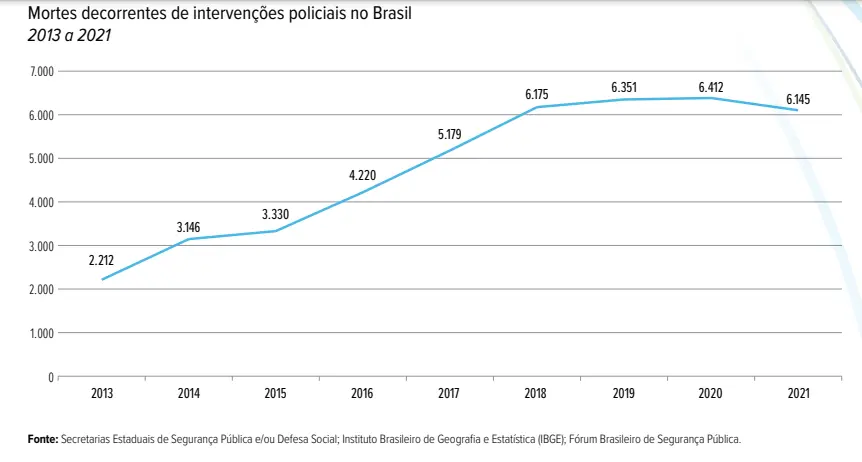

Em 2021, as polícias brasileiras mataram 6145 pessoas. O número é pouco menor do que o registrado no ano anterior — quando 6413 foram mortas, no auge da pandemia de covid-19 e das medidas de isolamento social. Foi uma queda ligeira (4%) e atípica: desde 2013, os dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública descrevem uma curva que sobe ano a ano. A cifra situa as polícias brasileiras entre as mais letais do mundo: a título de comparação, a base de dados mantida pelo jornal The Washington Post mostra que, em 2021, as forças policiais dos EUA mataram 1045 pessoas.

Nem todo policial que mata comete um crime ou uma irregularidade. Mas os números brasileiros revelam que há um problema. Em 1997, o sociólogo Ignácio Cano se debruçou sobre as mortes provocadas por policiais na cidade do Rio de Janeiro. Cano concluiu que, de todos os homicídios dolosos (aqueles em que há a intenção de matar) cometidos na cidade, mais de 10 a cada 100 eram de autoria de policiais. Desde então, esse se tornou um patamar simbólico. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, índices de letalidade superiores a esse indicam uso excessivo de força. É um sinal de que a polícia mata muito mais que o aceitável. É esse o caso brasileiro: hoje, a cada 100 homicídios dolosos registrados no país, 13 são de autoria de policiais. Na maioria dos casos, os agentes são policiais militares (PMs).

Até 1996, havia um caminho único para os casos de PMs que matavam. Abria-se um Inquérito Policial Militar (IPM) , em que a própria corporação apurava o ocorrido e remetia as evidências ao Ministério Público (MP). Cabia ao promotor a decisão de arquivar o caso ou enviá-lo à Justiça Militar. Na justiça militar, o agente acusado de homicídio doloso era julgado por um conselho formado por seus pares. “O resultado é que a corporação se protegia”, conta a pesquisadora Poliana da Silva Ferreira, que há anos estuda os mecanismos que levam à responsabilização — ou não — de agentes.

>>LEIA TAMBÉM: O que é necropolítica

O trabalho de Cano, publicado em 1997, já dava mostras desse corporativismo. Na ocasião, os pesquisadores examinaram 301 inquéritos envolvendo policiais militares. Desse total, 98% foram arquivados pelo Ministério Público. Nos seis casos restantes, os policiais foram julgados e absolvidos.

Mas, no início da década de 1990, algo mudava. Em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, as discussões sobre a atuação violenta da polícia ganhavam relevo público. No Rio, as chacinas de Acari e da Candelária, praticadas por policiais, deixaram pelo menos 19 pessoas mortas — crianças e adolescentes na sua maioria. Em São Paulo, uma ação da Polícia MIlitar provocou a morte de mais de 100 pessoas custodiadas no presídio do Carandiru, na capital paulista.

Havia uma cobrança crescente para que homicídios dolosos praticados por policiais fossem processados pela justiça comum. “Por que, além do massacre propriamente dito, acontecia também o massacre da não-responsabilização”, diz Poliana. A mudança aconteceu em 1996, quando foi promulgada a lei 9229/96, também chamada de Lei Bicudo, em referência a Hélio Bicudo — o promotor que, na década de 1970, se empenhou no combate aos esquadrões da morte. Desde então, esses casos são enviados ao tribunal do júri, em que um conselho de sete cidadãos decide pela culpa ou absolvição do agente.

A medida foi considerada um avanço, mas é difícil acompanhar sua efetividade: “O Estado não produz nem divulga dados com os desfechos das responsabilizações”, diz Poliana. As poucas informações disponíveis, no entanto, dão a entender que o caminho mais comum é o da absolvição. “Na maioria das vezes, o caso é arquivado antes mesmo de haver processo”.

No final de 2021, Poliana publicou o livro “Justiça e Letalidade Policial: responsabilização jurídica e imunização da polícia que mata”. Na obra, analisa a história de um policial que confessou ter matado um civil num momento de raiva, mas foi absolvido. Ela conta que o roteiro da não-responsabilização começa já na apuração do caso. A investigação fica a cargo da Polícia Civil. Mas há situações em que as corporações dão início a apurações próprias, abrindo um Inquérito Policial Militar. “O resultado é que colegas do policial que cometeu o homicídio circulam pela cena do crime”, conta. Pode acontecer de a cena ser alterada e provas acabarem invalidadas.

No momento seguinte, o Ministério Público desempenha papel fundamental: de posse do inquérito, é o órgão que avalia se o caso deve ser arquivado ou mandado à justiça. Ainda que faltem dados, levantamentos independentes sugerem que o arquivamento é o desfecho mais comum. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública calculou que, em 2016, 90% dos inquéritos envolvendo homicídios praticados por policiais nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro que chegaram ao MP foram arquivados. “As instituições estão pré-dispostas a isso”, diz Poliana. “O sistema de justiça está organizado para não responsabilizar os agentes”.

***

A paulistana Solange de Oliveira Antônio não sabia de nada disso, e pouco pensava sobre os meandros da justiça ou no avanço da violência urbana, até o dia em que o tiro de um policial matou seu filho. Foi em 03 de março de 2015.

Victor Antônio Prado tinha 20 anos recém-completados. Era o segundo dos três filhos de Solange — que, à altura em que o garoto nasceu, sonhava ser mãe de menino. Os dois eram apegados: não raro, varavam noites conversando. Foi assim na madrugada do dia 03, quando Solange perdeu o sono. Por mensagens de celular, conversou com Victor, que dormia no quarto ao lado, até o amanhecer. “Ele tinha uma filha recém-nascida”, diz Solange. ” E eu dizia: Victor, cuidado. Não tenha mais filhos, você é muito novo”.

A paulistana Solange de Oliveira. Ela reuniu um grupo de mães que busca justiça pelos filhos (Acervo Fundo Brasil)

Por volta das 9h, o rapaz saiu de casa sem dizer para onde ia. Apenas pediu que a mãe comprasse um pastel na feira, e garantiu que voltaria a tempo do almoço. Solange esperou. Eram quase 13h quando seu celular tocou. Do outro lado, um homem quis saber qual o nome completo de Victor. “É que a polícia pegou seu filho. Levaram ele para o hospital”, afirmou o desconhecido. “Naquela hora, eu soube que meu filho estava morto”.

A 23km de casa, numa rua do bairro paulistano de Perdizes, Victor participara de um assalto na saída de um banco. Acabou surpreendido por um policial civil que, na ocasião, fazia bico de segurança. Na fuga, se atrapalhou e caiu. As imagens das câmeras da agência bancária, que Solange recuperou quase um ano depois, mostram que ele ainda estava no chão, desarmado, quando o agente disparou.

Pelos meses seguintes, Solange enfrentou uma depressão profunda. Pouco comia, frequentemente pulava os banhos. Todos os dias, ia ao cemitério onde Victor fora sepultado. Nove meses depois, se refez: e decidiu que queria saber, em detalhes, como fora a morte do filho.

A decisão lançou Solange num périplo pelo sistema de Justiça. No Centro de Direitos Humanos de Sapopemba,onde mora, foi aconselhada a buscar o auxílio da Defensoria Pública do Estado. Por anos, Solange trabalhou fazendo pesquisas para o IBGE. Não tinha dinheiro para bancar advogado próprio. Foi com a ajuda da defensoria que teve acesso às filmagens do dia em que Victor morreu. “No Boletim de Ocorrência, o policial dizia que meu filho tinha apontado uma arma para ele quando recebeu voz de prisão”. O filme mostra que rendido, no chão, o rapaz não oferecia resistência.

“Até ali, eu levava um vida normal”, diz ela. “Sabia que a polícia executava. Só pedia a Deus que as mães desses meninos encontrassem conforto”. Solange decidiu que buscaria justiça pelo filho. Numa tentativa de aplacar a dor, foi às redes sociais, à procura de mulheres com histórias parecidas com as suas. Logo elas apareceram: aos montes, mulheres cujos filhos foram mortos e que não sabiam a quem recorrer. Mulheres que pediam a ajuda de Solange porque queriam fazer como ela: reunir as pontas soltas de uma história trágica e levar à justiça os policiais responsáveis pelas mortes de seus parentes. Solange recebia todas em casa. “Ia com elas à Defensoria Pública, ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), à corregedoria da polícia militar”, diz Solange. “Na defensoria, todo mundo já me conhecia”.

As mães procuravam ajuda para lidar com a justiça, mas procuravam, também, um ambiente para ouvir e ser ouvidas. Contar suas histórias. Um dia, Solange resolveu criar uma página de Facebook para compartilhar informações entre elas. O nome, ela propôs de improviso: Mães em Luto da Zona Leste. Até hoje, é assim que o grupo se identifica.

Numa tarde de 2017, o advogado Ariel de Castro Alves — de quem Solange se aproximara em função do trabalho feito por ele em defesa dos direitos humanos — lhe telefonou. Contou a Solange a história de como, em Santo André, um policial militar matara um garoto de 14 anos que saiu de casa para comprar bolachas. “Será que você pode falar com a mãe dele?”. Solange e Medina se conheceram no dia da missa de sétimo dia de Luan. Naquela tarde, os vizinhos e parentes do menino se reuniram numa marcha pela paz que percorreu o bairro.

***

Em julho de 1990, 11 jovens moradores da favela do Acari, no Rio de Janeiro, foram sequestrados enquanto passavam o dia em um sítio em Magé. Os sequestradores se identificaram como policiais. Os corpos dos jovens — sete deles tinham menos de 18 anos — jamais foram encontrados. Por anos, as mães dos meninos cobraram que o Estado lhes indicasse o paradeiro de seus filhos. Naquele início de década, Edméia da Silva Euzébio, Vera Lúcia Flores Leite e Marilene Lima de Souza fundaram o Movimento Mães de Acari.

O Brasil acabava de sair de um período de mais de 20 anos de ditadura militar. No mesmo ano em que os 11 jovens desapareceram, o país promulgou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que pretendia assegurar a proteção integral a essa população. Se havia sinais de que o Brasil avançava institucionalmente, havia também sinais de que, para a população negra e pobre — e para outros grupos minorizados — a democracia continuava limitada. “Para entender a democracia brasileira, é preciso ouvir o que nos dizem os movimentos de mães. E elas estão dizendo que, para muitos, a democracia nunca existiu” afirma a socióloga Juliana de Farias. Desde 2004, ela acompanha o trabalho desempenhado por grupos de familiares de vítimas da violência do Estado. “As políticas de segurança pública implantadas durante o período de redemocratização foram pautadas por uma lógica belicista. Segundo essa lógica, o alvo são os filhos delas: geralmente, jovens negros”.

O Movimento Mães de Acari — o primeiro grupo de mães organizadas contra a violência de Estado (Foto: Wikifavelas)

As Mães de Acari costumam ser apontadas como o primeiro grupo de mães organizadas para denunciar a violência policial. Com o tempo, outros surgiram por todo o país. Em 2006, nasceu em São Paulo o movimento das Mães de Maio: um grupo de mulheres que se organizou para denunciar os crimes cometidos por policiais que, entre os dias 12 e 20 de maio daquele ano, mataram mais de 500 civis no estado. Os crimes foram uma reação ao assassinato de policiais praticados por uma facção que atua nos presídios paulistas.

Entre as vítimas da retaliação policial, estava o gari Edson Rogério da Silva. Negro e pobre, Silva foi abordado por policiais na Baixada Santista, onde morava. Os agentes verificaram seus documentos, liberaram o rapaz para seguir viagem — e o executaram logo em seguida. Débora da Silva soube da morte do filho ao ouvir uma notícia de rádio. Mergulhou numa depressão profunda. Meses depois, criou o movimento.

Outros coletivos nasceram de maneira semelhante: aos poucos, apareceram associações no Espírito Santo, as Mães de Maio do Nordeste, as Mães de Maio do Cerrado, entre outros tantos. “Na sua luta, essas mães se encontram e constroem uma rede de abrangência nacional”, diz Juliana. Hoje, a Rede Nacional de Mães Familiares de Vítimas da Violência do Estado reúne organizações e coletivos de pelo menos 12 estados.

As Mães de Maio, as Mães em Luto da Zona Leste e a Rede Nacional de Mães Familiares de Vítimas da Violência do Estado já foram apoiadas, por meio de editais, pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, mesma instituição que mantém a Brasil de Direitos.

Num país de passado escravista e polícia truculenta, esses grupos racializam o fenômeno da violência urbana. Não são formados exclusivamente por mães: reúnem também tias e avós e, em menor número, pais e irmãos de vítimas. Mas a figura da mãe se sobressai: “Por que a sociedade entende que não há dor maior que a da mãe que viu o filho morrer”, diz Juliana. Na leitura dela, as mães de vítimas de violência do Estado operam uma espécie de “politização da maternidade”. “Elas levam para a cena pública uma dor que começa a partir de uma perda. Uma perda, dizem elas, equivalente a perder uma parte de si”.

Débora da Silva, das Mães de Maio (Reprodução: Facebook)

***

No grupo de whatsapp das Mães em Luto da Zona Leste, há por volta de 15 mulheres. Nem todas participam de eventos públicos ou das manifestações que o coletivo organiza. “Há mães que vêm aos encontros escondidas dos maridos”, diz Solange. “Nem sempre têm apoio da família e amigos”.

Pelos últimos seis anos, Solange procurou justiça pelo filho Victor. O caso do rapaz foi arquivado pelo Ministério Público. É assim com a maioria: desde que as Mães em Luto da Zona Leste surgiram, somente dois policiais chegaram ao tribunal do júri. Um deles foi aquele que matou Luan, filho de Medina.

Para marcar o sétimo dia de morte do filho, Medina organizou uma passeata pelo bairro. A ideia era celebrar a paz. Mandou imprimir fotos do menino em mil camisetas. O caso acabou recebendo atenção da imprensa, e a apuração seguiu célere.

No Boletim de Ocorrência (BO) lavrado no dia em que o garoto morreu, o policial Alécio José de Souza conta que ele e o colega faziam patrulha pelo bairro quando foram avisados, pelo rádio, que uma motocicleta tinha sido furtada de um pátio municipal nas imediações.

Foram recebidos por tiros ao se aproximar da Travessa Sete, uma viela que faz esquina com a rua Paraúna. Apertada e cercada por casas, a Travessa Sete começa numa escadaria e termina num longo corredor estreito. Era ali que, diziam os policiais, dez garotos se reuniam em torno de uma moto vermelha. O autor dos disparos, informou Souza no BO, foi um “indivíduo pardo, com aparência de ter 20 anos”.

Souza contou que, para se defender, atirou na direção do grupo de garotos. Disparou “a esmo”, sem alvo definido. A perícia feita no local encontrou as três cápsulas das balas disparadas por Souza. Não achou as cápsulas dos tiros supostamente disparados pelo agressor. Constatou, no muro em que os policiais dizem ter se abrigado, “vestígios característicos de disparo de arma fogo”. Atestou, também, que Luan não estava armado.

Na denúncia oferecida à Justiça, a promotora Manuela Schreiber Silva e Sousa afirma que, ao atirar sem saber para onde, Souza assumiu “o risco de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vi?tima “. Além disso, diz o MP, Souza “disparou arma de fogo em local de freque?ncia pu?blica, circundado por construc?o?es habitadas”, o que poderia ter provocado outras mortes.

Souza foi a julgamento no 26 de julho de 2022. Medina lembra que, naquela terça-feira, chegou ao fórum de Santo André esperançosa. Ia acompanhada pela família, amigos, e pelas Mães em Luto da Zona Leste. “Ele seria julgado por cidadãos como eu. Que iam entender a minha dor, iam conhecer a história de Luan”. O que se seguiu, nas palavras dela, “foi lamentável”.

O tribunal do Júri funciona da seguinte maneira: 25 jurados são sorteados a partir de uma lista mantida pelas varas criminais. O grupo assiste às sessões, que são presididas por um juiz. Desse grupo de 25, são sorteados sete: eles formam o Conselho de Sentença, a quem cabe decidir se um crime de fato ocorreu, e se o réu foi responsável por ele. Nesse ponto, defesa e acusação, que recebem informações básicas sobre os jurados, podem vetar até três nomes que considerarem inadequados.

O Conselho de Sentença não precisa justificar suas decisões, nem tampouco registrá-la por escrito. ” A decisão do jurado é de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás, esse é o juramento: de examinar a causa com imparcialidade e de decidir segundo sua consciência e justiça”, informa o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

O processo de escolha do júri prevê a aplicação de uma série de filtros. O candidato ao júri precisa estar empregado e não pode ter antecedentes criminais. Precisa estar com obrigações militares e eleitorais em dia. Os julgamentos duram mais de um dia, e a pessoa deve ser dispensada do trabalho para comparecer à sessão, o que dificulta a participação de profissionais autônomos. “Precisamos acabar com o mito de que o júri é formado por pessoas comuns”, diz Poliana da Silva Ferreira, a pesquisadora que estuda os mecanismos de responsabilização de agentes que matam. “É preciso racializar essa discussão. Porque não é qualquer pessoa que está apta a se tornar jurada”. Poliana conta que há predileção por funcionários públicos.

Durante o julgamento, diz a pesquisadora, o que se observa é que “a palavra do policial tem peso imenso”. Geralmente, os argumentos dos advogados do réu sustentam que ele atuou em legítima defesa, para proteger a si mesmo ou a outra pessoa. “No fim das contas, o jurado já vem com essa inscrição, de que o policial cumpria um dever de proteger a sociedade”, afirma. ” E pouco importa se, no processo, está dito que a vítima foi executada. Que o tiro foi dado pelas costas, que ele atirou em uma pessoa desarmada”. Acostumada a ouvir que “bandido bom é bandido morto”, a sociedade confia que o agente agiu bem.

O julgamento do dia 26 de julho foi a segunda vez em que Medina e Souza ficaram frente a frente. A acusação foi a primeira a falar, e Medina contou quem era seu filho. No dia seguinte, a defesa de Souza tomou a palavra. Contou que o policial atirou para se defender. E mostrou fotos de Souza em momentos de lazer com os filhos. “Alécio José de Souza, o homem de família, filho da dona Elizete”, dizia um dos slides exibidos. Mostrou, também, fotos de Luan tiradas das redes sociais. Em uma delas, o garoto andava na garupa de uma moto pilotada pelo irmão mais velho. O rapaz, então com mais de 18 anos, empinava o veículo. “Senti que queriam desqualificar meu filho”, diz Medina. Souza foi absolvido.

Naquele mesmo mês, o Ministério Público pediu a anulação do julgamento. Na apelação, a promotoria afirma que “a decisão dos senhores jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos”.

A defesa de Souza diz ver a apelação com naturalidade. “É do jogo democrático. Se a decisão fosse outra, seriamos nós a pedir a anulação”, disse a advogada Flávia Artilheiro, que defende o PM. Questionada sobre a opção de exibir fotos em que Luan aparecia em momentos de lazer, a advogada ressaltou que sua intenção era garantir que os jurados conhecessem “o palco dos fatos. Quem eram as pessoas com quem o Luan se relacionava, quem era o Luan naquele contexto e o que ele publicava”. “São imagens que estavam disponíveis nas redes sociais. A interpretação que o jurado deu é de foro íntimo. Não utilizamos imagens que não estivessem acessíveis. Eram imagens que eles desejavam veicular”, conta a advogada. “Se a pessoa compartilhou o conteúdo é por que deve se orgulhar”.

***

Depois que Luan morreu, Medina mudou de bairro. Foi viver com o novo marido, pai de sua terceira filha. Na nova casa, há fotos de Luan por onde quer que se olhe. Já na entrada, um retrato ampliado do garoto dá as boas-vindas a quem chega. Ao lado da mesa de jantar, Luan sorri num retrato menor. “Ele usava aquela roupa quando morreu”, conta Medina.

É uma tentativa de manter viva a memória do filho. Brasil de Direitos conversou com Medina uma semana depois de Souza ser absolvido. Firme, dizia estar tranquila. “Não foi o resultado que esperávamos, mas não vou desistir da justiça”.

Parte dessa força, diz ela, advém do contato com as Mães em Luto da Zona Leste. “Elas não se abatem. Toda vez que algo ruim acontece, a gente encontra forças para seguir”.

Em novembro, o grupo publicou seu primeiro livro. Na obra, recontam as memórias que guardam dos filhos. É um registro cândido, em primeira pessoa. No título, trocaram o substantivo do nome: são as “Mães em Luta”.

“Infelizmente, estamos sob o comando de um regime político de morte, com total liberdade para matar e selecionar quem deve ou não viver”, afirmam em uma carta endereçada à presidência da república e reproduzida na obra. “Nós, do Movimento Mães em Luta da Zona Leste e familiares perguntamos: até quando vamos passar por isso?”.

Você vai gostar também:

Cis e trans: qual a diferença dos termos?

3 min

Saiba o que pode e o que não pode em uma abordagem policial

16 min

Rafael Ciscati

ECA: o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente

7 min

Entrevista

Ver mais

COP30: “A Conferência das Partes precisa ouvir a parte do povo”

6 min

Angela RoRo: relembre a entrevista histórica da cantora ao Chanacomchana

11 min

Glossário

Ver mais

O que é adaptação climática e por que ela importa

5 min

Povos e comunidades tradicionais: entenda o que são

14 min